25.07.2024 г.

Кумачовый кризис

О вкладе французских предпринимателей в текстильную промышленность Российской империи середины XIX – начала XX века рассказывали их современники – немецкие купцы и финансисты. В своих воспоминаниях они упомянули красильные фабрики Юлия Ватреме и Франца Рабенека, поведав о своём участии в объединении этих двух производств.

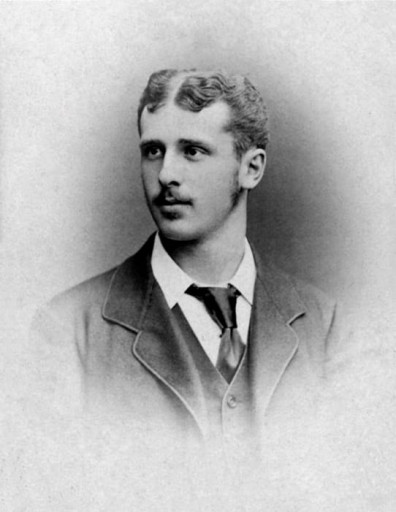

Наиболее тесно был связан с ивантеевским предприятием директор товарищества бумагокрасильной фабрики Франца Рабенека в Болшеве с 1890 по 1902 г., известный немецкий предприниматель Георг Шпис (1861 – 1926). Он называет аппретурно-красильную фабрику Ю. Ф. Ватреме – красильней компании «Ватермез». Как и на фабрике Франца Рабенека, в последние десятилетия XIX века на производстве Ватреме окрашивали ткани в красный цвет с помощью искусственного ализарина.

Георг Шпис пишет, что ализариновые фабрики Франца Рабенека в селе Болшеве (г. Королёв), как и Людвига Рабенека в селе Соболеве (г. Щёлково), Юлия Ватреме в селе Вантееве (г. Ивантеевка), а также три российских производства (в их числе фабрика Петра и Александра Соловьёвых в г. Киржаче – ныне Владимирской области), опирались на использование домашнего ткачества крестьян.1 При этом две рабенековские красильни выпускали 800 000 кг каждая, производство Ватреме – 480 000 кг, русские фабрики поставляли 420 000 кг в год.

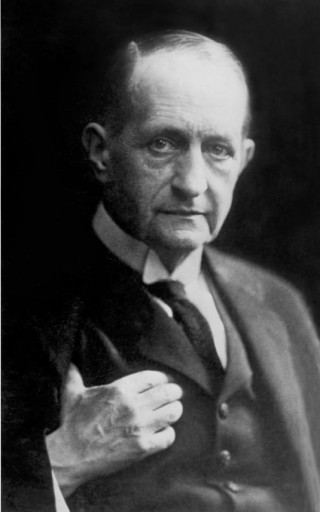

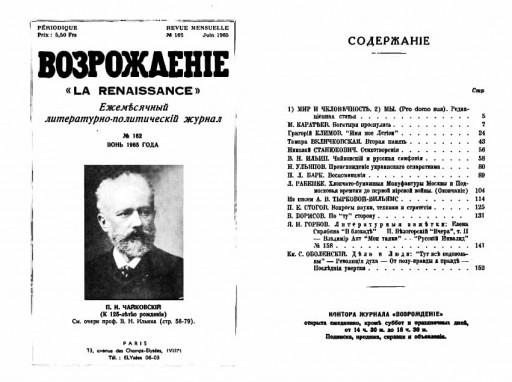

Правнук основателя соболевской (щёлковской) фабрики Лев Львович Рабенек (1883 – 1972) писал, что поскольку «с годами вкусы деревни изменились и отошли от пунцового ситца и кумача к более современным и модным русским номерным ситцам, то выработка пунцового товара сократилась до 2 000 000 кусков в год, причём это количество уже вырабатывалось только тремя фабриками, нашим товариществом, Товариществом Барановых и Товариществом Соколовской мануфактуры (г. Александров – прим. ред.), рынок сбыта также изменился, уйдя от русской деревни в направлении Туркестана, Ближнего Востока и Персии».2 Эти интереснейшие отрывки из статей Льва Рабенека об истории дореволюционной хлопчатобумажной индустрии опубликовал в 2017 г. в своём журнале «Подмосковный краевед» Александр Послыхалин.

Воспоминания немцев позволяют понять одну из основных причин, по которой Юлий Ватреме продал в начале XX века свою красильную фабрику французским предпринимателям, семейной династии Жилле из Лиона и Мотт из Рубе.

Виной тому «кумачовый» кризис. В 1874 г. был построен первый в Российской империи завод по производству красителя ализарина в Соболеве. Производство было закрыто в 1898 г., когда годовой баланс мануфактур Людвига Рабенека впервые за два десятилетия успешного существования понёс убытки в связи с повышением цен на русский ализарин.

Заведующий производством красильного завода Людвига Рабенека, химик-изобретатель Михаил Александрович Ильинский (1856 – 1941) вспоминал:

«Причиной ликвидации прекрасно налаженного ализаринового производства фирмы Рабенек было заключение в конце 90-х годов нового, невыгодного для России торгового договора с Германией, в результате чего пошлины на красители, в том числе и на ализарин, были снижены, а на исходное сырье, в данном случае на антрахинон, повышены… Убив конкуренцию в России, заграничные фирмы заключили ализариновую конвенцию и сейчас же подняли цены».3

О том, что произошло далее, Георг Шпис писал:

«На рубеже двух веков последовало серьёзное расширение нашей кумачовой коммерции за счёт организованного мной слияния нашей фабрики с красильнями „Ватермеза“. Компания „Ватермез“, главной коммерческой отраслью которой было крашение шелка, перешла в руки солидных французских промышленников Жиля (Жилле – прим. ред.) в Лионе и Мотта в Рубе, которые были далеки от производства кумача. Поэтому красильня „Ватермеза“ была остановлена, её квота, закреплённая в соглашении, перешла к нам, а французы получили соответствующую долю в увеличивающемся акционерном капитале „Товарищества Франца Рабенека“».1

Шпис упомянул, что директор правления фабрики Ватреме, «толковый бельгиец» Оскар Вике вошёл в дирекцию товарищества Франца Рабенека в Болшеве, «где делил бразды правления с моим уже зрелым братом Рудольфом, занявшим моё место. Ещё до этого я привлёк в качестве замены нашему Комарову французского эльзасца Анри Зифферлена (Генриха Сифферлена – прим. ред.), который руководил ватермезской красильней и получил в Мюльхаузене (город в восточной части Германии – прим. ред.) теоретическое образование».1

Ещё один немец, предприниматель и банкир Андреас Ценкер (1855 – 1928) рассказал о роли иностранцев, участвовавших в развитии российской торговли первой трети XIX – начала XX века. Наиболее значимой после немецкой он считал французскую колонию. На третьем месте по капиталовложениям находились англичане, четвёртое место занимали итальянцы, главным образом потомки итальянских зодчих.

«Французы играли первую скрипку особенно в шёлковой промышленности», – писал Ценкер, вспоминая фабрики Гужона, Мусси и Жиро. Припоминает предприниматель также Симоно и Ватреме, последнего он называет бельгийцем, владельцем шёлкокрасильной фабрики в Ивантеевке.1

Французы специализировались также на производстве парфюмерии и мыла, имели кондитерские заведения, дамские пошивочные ателье и модные магазины, расположенные в Москве на Кузнецком Мосту. Ценкер отмечал, что «особый интерес французы проявляли к югу России… имею в виду угольную промышленность в Донецком бассейне, металлургические заводы в Екатеринославской губернии, а также на Донце и Днепре… Все это в революцию пропало».1

-

Немецкие предприниматели в Москве. Воспоминания / сост. Сартор Вольфганг – М.: НЛО, 2013. – 729 c. ↩ ↩ ↩ ↩ ↩

-

Рабенек Л. Хлопчато-бумажные Мануфактуры Москвы и Подмосковья времени до Первой мировой войны // «Возрождение» (Le Renaissance). – Париж, 1965. – № 162. – С. 104-113. ↩

-

Ильинский М. А. Из воспоминаний // «Химия и Жизнь». – М.: Наука, 1982. – № 6. – С. 68-73. ↩