ЯХХО: Альманах. – 2012. – № 3. – С. 154–162.

Интервью с Нестором Парастаевым

Спектакль «Иуда Искариот» и знамя над городом

Чтобы попасть в театр, я устроился работать электромехаником по лифтам в издательский комплекс «Шарк», где башня с часами. Дело в том, что при издательстве был Дворец Культуры и театр-студия.

В башне с часами находилась лифтёрная, и я выпросил у начальника разрешение и ключи, чтобы сидеть именно там. Это двухэтажное помещение с огромными моторами, электрическими шкафами. Я принёс туда трубу-корнет и гитару, писал стихи и созерцал Ташкент с высоты двадцати двух этажей.

Театр-студия «Гардероб» при ДК издательства как раз набирала людей. Потом мы переименовали эту студию, в итоге создали труппу и ставили спектакли. В «Доме Знаний» что-то показали или ещё где-то, не помню. Лена Клепикова это увидела, мы договорились с ней о встрече.

— Тебе надо познакомиться с Евгением Бримом!

А я тогда уже видел его спектакль «Дух», и мне очень понравилась идея и философия. Так мы с ним познакомились, Лена Клепикова нас свела. Мы стали с ним общаться в «Ёш гвардии», в лаборатории на крыше.

Продолжая работать в театр-студии, я читал очень много. Прочитал Леонида Андреева «Иуда Искариот». Меня поразил этот рассказ, и я решил сделать спектакль по нему. Стал писать стихи, тексты к спектаклю. Меня осенила идея поставить спектакль прямо в башне. Все поддержали эту идею. Там, по концепции, я сделал большую металлическую корзину, и она опускалась с машинного отделения, зрители должны были подниматься наверх на крышу лифта, потом переходить в корзину и в ней через люк в помещение.

В помещении были немыслимые декорации. Из мастерской Брима я притащил двадцать точек театрального света. Получилось мистическое волшебное пространство. Внутри было нечто. По плану спектакля, из «вакуума быта» люди поднимаются в преисподнюю, именно поднимаются, не падают. Совковский вакуум быта хуже любой преисподни. Потом идёт этаж «земной разности», следующий этаж — «по ту сторону солнца». Зрители проходили через все это и выходили на свет, снова видели свой город, это небо. Из внутреннего действия спектакль переходил во внешнее действие.

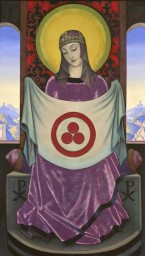

У механизма часов на башне были ручки и их можно было крутить очень быстро. К внешнему действию необходимо было «знамя любви», какое-то полотнище. Сначала была идея нарисовать огромное солнце, но как только я придумал знамя, мне попалась книжка с мадонной Орифламма со знаменем мира Рериха, там написано, что это за знамя (картина «Мадонна Орифламма» или, как её называл Николай Рерих, «Владычица Червонно-Пламенная» специально посвящена Пакту Мира). Не какое-то конкретное религиозное, а знамя культуры. Пришёл в театр. Георгию Робертовичу Бриму, главному художнику понравилась эта идея: «Давай нарисуем». Полотнище пять на восемь метров принёс домой, и мама пришивала к нему лямки, я припомнил роман Горького «Мать». Потом у всех, кто поддержал эту идею, начались какие-то проблемы и они начали отказываться, а я чувствовал, что это надо сделать сейчас, необходимо сейчас, и так далее. В итоге этот спектакль я сыграл сам, важно было его не то чтобы показать, а чтобы это действие состоялось в пространстве. После спектакля в пятницу вывесил на крыше башни знамя, и оно висело до понедельника. Часы крутились со скоростью пропеллера, одни в одну сторону, вторые в другую, город видел. Революция не случилась, да и не было такой задачи, просто некая акция.

В понедельник прихожу на работу, там столько народу на крыше, человек пять снимали знамя. Меня задержали. Они думали, что это какая-то группа революционеров, политическая партия или что-то в этом роде. Попросили написать объяснительную на имя секретаря ЦК Узбекистана. А я написал все-всем-всем. Манифест обо всем. Обращение к людям, содержания не помню, но смысл типа «эй, а кто будет петь, если все будут спать» — из песни Виктора Цоя.

Когда они это все прочли — на суровых и сосредоточенных лицах появились расслабленные улыбки, — поняли, что никакой политической организации нет и скорее всего я просто сумасшедший. Меня уволили по собственному желанию, и я убрал все декорации. На этом все закончилось. Я устроился работать в магазин «Деловые отходы», деловым отходом.

Подвал издательства «Шарк» и первый спектакль

Когда я туда пришёл, театр-студия уже разваливалась, а режиссёром был Гуреев, по-моему, он ещё учился в Институте Культуры по специальности «режиссёр народного театра». Репетировали мы в небольшой комнате. Там я и познакомился с «Игрушкой из Египта», они творили в соседней комнате.

В театральной студии нас было четверо: парень после Афгана — Игорь, у него не было одного глаза; соседка, молодая девчонка Наташа, и Шурик, на Пьера Ришара похож. Мы просто баловались на сцене. За две недели до городского конкурса народных театров нам предложили выступить на нем. Мы придумали смешной спектакль без слов в стиле клоунады, его, по-моему, и увидела Лена Клепикова. Интересно, что я не видел до нашего спектакля ни «Кломадеус» (спектакль ташкентского театра «Ильхом»), ни клоун-мим группу «Птицы с юга» (Евгений Брим). Оказалось, что мы параллельно сделали спектакли на одну тему, видимо, время такое было.

Все декорации нашего спектакля умещались в один чемодан. Выступили чуть ли не последними, но получили первое место. Это было в ДК Железнодорожников. В жюри конкурса сидели известные театральные деятели, и они нас заметили. Наш режиссёр Гуреев, который только числился режиссёром, сразу активизировался, пригласил ещё одного режиссёра, и мы стали готовить спектакль на межобластной конкурс народных театров, за нас серьёзно взялись. В результате получилось нечто выхолощенное, неживое, я тогда это понимал. Надо отдать должное, что нами занимались разные актёры, из «Ильхома» например, и мне нравилось с ними работать, стала волновать театральная лаборатория.

Правда, Игорю с Наташей было интересно только выступать на сцене и они ушли, а нам с Шуриком интересно было познавать мир и мы остались вдвоём. Делали любопытные вещи, была некая внутренняя лаборатория, и мы сделали очень много открытий для себя, для нашего театра.

Потом на улице ко мне подошла Гуля Громова, она видела меня на спектакле. В разговоре выяснилось, что она художница и ей негде рисовать (Гуля тогда жила в общежитии Театрального института). Я ей говорю, приходи рисовать к нам в комнату, и мы с Шуриком не успевали ей делать подрамники. Гуля как пчёлка, в день по три картины могла написать. Рядом была и «Игрушка из Египта». Все творческие люди.

Концерт в «Дарде» и творческое сообщество

Мысль организовать концерт в «Дарде» возникла так: Лена Мищенко, секретарь-референт в «Доме Знаний», где мы организовали спектакль театр-студии, как-то посетовала, что нет никаких «движений» в «Доме Знаний», и я понял, что их нигде нет. Как так, андеграунд же существует. «Давайте сыграем, у кого что есть?!», — и пошло, пошло… пошёл клич, у кого ударная установка, у кого ещё какая аппаратура. Договорился с кем-то из «Дарда», кто отвечал за аренду здания (не с самим Наби Каюмовичем Абдурахмановым, руководителем театра-студии «Дард»). Там спросили только:

— От нас ничего не надо, кроме помещения?

— Не надо, вот только помещение и свет, и оператор если порулит светом.

Так с миру по нитке, спонтанно. Всегда объединяющая идея вдохновляла, когда разные творческие люди собираются вместе, то высекается что-то интересное, происходит столкновение. Истинно творческие люди, они редко общаются, потому что они творят, у них есть чем заниматься, а такие джем-сейшены на сцене, когда друг друга все слушают, — как «открытая лаборатория», на которую можно со стороны посмотреть.

Так я понял, что для того, чтобы такое организовать, особо денег не надо, особенно в те времена. Да и сейчас тоже, в гостинице «Космос» (уже в Москве) я делал подобные вещи по этому принципу.

Общение — это не словесные тёрки, которых и так хватает, а творческое действие, когда мы друг другу показываем, что мы делаем. Важно мнение творческих людей.

В «Доме Знаний» прошёл и литературный вечер в малом зале, где мог выступить любой желающий, если ему есть что прочитать, да и спеть. Там же, уже на сцене большого зала, наша театральная студия показала отрывок из спектакля, который так и не состоялся, я читал сказку:

В городе скользкого солнца

Где тени длинней самой широкой дороги

Живут люди

Уподобившиеся рукояти меча

Лезвием брошенного в вечную ночь.

.

Москва, 2012 год